Editoriale del n. 1/2022 di Costruzioni Metalliche

di Nadia Baldassino e Riccardo Zandonini

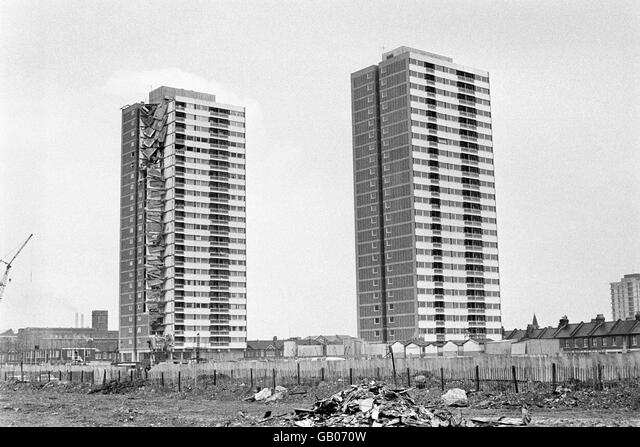

Il 16 maggio 1968 una gentile signora inglese accese un fiammifero per prepararsi la sua tazza di tè mattutina. Questo causò un’esplosione da gas che fece volar via un pannello portante nell’angolo sud-est dell’edificio. L’appartamento, il numero 90, si trovava al 18° di 22 piani di un edificio londinese inaugurato solo due mesi prima, l’11 marzo 1968. Il risultato di questo danno locale è ben visibile nella foto: tutto l’angolo di sud-est collassò, causando 4 vittime e 17 feriti (fin pochi se si pensa all’estensione del collasso). La costruzione adottava un sistema a pannelli in c.a. prefabbricati pensati per realizzare edifici di 6 piani. La verifica secondo le norme dell’epoca aveva funzionato anche per quelle torri di 22 piani.

Questo episodio segna in qualche modo l’inizio di una nuova ‘era’: quella della consapevolezza che danni locali possono essere causa di collassi di parti molto estese di una struttura. Si è da quel momento imposto il concetto di collasso progressivo e si è definito un nuovo requisito strutturale: la robustezza. Il comitato di esperti costituito dal governo inglese mise in evidenza che l’assenza di iperstaticità aveva impedito di attivare nuovi percorsi dei carichi gravitazionali dopo la perdita del pannello. Le conclusioni del comitato entrarono nella norma inglese, che per prima impose che si garantisse una continuità strutturale mediante incatenamenti. Il percorso normativo in altri Paesi è stato molto più lento: in Europa si è dovuto aspettare la nascita degli Eurocodici 0 e 1 nel 2005, in Italia le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 e le Istruzioni del CNR interamente dedicate alla valutazione della robustezza (CNR-DT 214/2018). Attualmente, in Italia, le Norme Tecniche del 2018 mettono la robustezza tra i requisiti strutturali da soddisfare e indicano una serie di possibili metodologie di verifica. Siamo quindi approdati in un porto sicuro? In altri termini, il progettista ha riferimenti adeguati nella norma e nei documenti disponibili (vedi le Istruzioni CNR)? Certamente la situazione ha fatto grandi progressi e si attende che il lavoro del CEN porti in tempi ragionevoli a un Eurocodice dedicato. Progressi questi che hanno fondamento in numerosi progetti di ricerca che si sono condotti e si stanno conducendo in tutto il mondo. Sono stati affrontati in modo approfondito i diversi aspetti del problema a partire dal suo inquadramento all’interno della teoria della sicurezza strutturale fino alla messa a punto di elementi progettuali quali la classificazione delle strutture (Classi di Conseguenze) e la definizione di metodi

Questo episodio segna in qualche modo l’inizio di una nuova ‘era’: quella della consapevolezza che danni locali possono essere causa di collassi di parti molto estese di una struttura. Si è da quel momento imposto il concetto di collasso progressivo e si è definito un nuovo requisito strutturale: la robustezza. Il comitato di esperti costituito dal governo inglese mise in evidenza che l’assenza di iperstaticità aveva impedito di attivare nuovi percorsi dei carichi gravitazionali dopo la perdita del pannello. Le conclusioni del comitato entrarono nella norma inglese, che per prima impose che si garantisse una continuità strutturale mediante incatenamenti. Il percorso normativo in altri Paesi è stato molto più lento: in Europa si è dovuto aspettare la nascita degli Eurocodici 0 e 1 nel 2005, in Italia le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 e le Istruzioni del CNR interamente dedicate alla valutazione della robustezza (CNR-DT 214/2018). Attualmente, in Italia, le Norme Tecniche del 2018 mettono la robustezza tra i requisiti strutturali da soddisfare e indicano una serie di possibili metodologie di verifica. Siamo quindi approdati in un porto sicuro? In altri termini, il progettista ha riferimenti adeguati nella norma e nei documenti disponibili (vedi le Istruzioni CNR)? Certamente la situazione ha fatto grandi progressi e si attende che il lavoro del CEN porti in tempi ragionevoli a un Eurocodice dedicato. Progressi questi che hanno fondamento in numerosi progetti di ricerca che si sono condotti e si stanno conducendo in tutto il mondo. Sono stati affrontati in modo approfondito i diversi aspetti del problema a partire dal suo inquadramento all’interno della teoria della sicurezza strutturale fino alla messa a punto di elementi progettuali quali la classificazione delle strutture (Classi di Conseguenze) e la definizione di metodi

semplificati.

Una distinzione rilevante è quella tra azioni identificabili e azioni non identificabili. Le prime richiedono un’attenta analisi dei carichi, tipicamente urto ed esplosione. Carichi poco frequentati nell’usuale progettazione e qui troviamo un primo elemento di difficoltà. Una via spesso praticabile è quella di evitare, eliminare o ridurre l’evento pericoloso.

Nel caso di azioni non identificabili il fine ultimo della progettazione diventa quello di realizzare una struttura in modo che questa possa ‘tollerare’ la rimozione di singoli elementi o di parti limitate. A questo scopo ha un ruolo importante collegare gli elementi tra loro mediante incatenamenti sia orizzontali sia verticali. Un’ovvia accortezza è inoltre quella di selezionare una tipologia strutturale poco sensibile al pericolo derivante da eventi eccezionali.

Non è certo materia da editoriale entrare nel dettaglio degli approcci sviluppati e prescritti.Piuttosto si deve sottolineare quanto lungo è ancora il cammino per rendere la verifica di robustezza parte integrante della pratica progettuale. Al riguardo appare interessante rilevare che una recente analisi dei sillabi dei corsi di Tecnica delle Costruzioni ha evidenziato una quasi assenza nella formazione degli ingegneri dell’argomento robustezza.

Tra le iniziative che intendono contribuire a riempire l’attuale gap di conoscenze con riferimento all’implementazione di queste nella professione si colloca il progetto europeo Failnomore. Questo progetto ha realizzato da una parte un manuale e dall’altra una serie di esempi svolti e di materiale ‘didattico’ con riferimento alle strutture di acciaio e

composte acciaio calcestruzzo. Per l’Italia ha partecipato l’Università di Trento, che tra l’altro ha curato la traduzione in italiano dei principali documenti. Questi documenti saranno alla base di un seminario organizzato insieme al Collegio dei Tecnici dell’Acciaio che si terrà nei giorni 20 e 21 maggio presso il Politecnico di Milano.