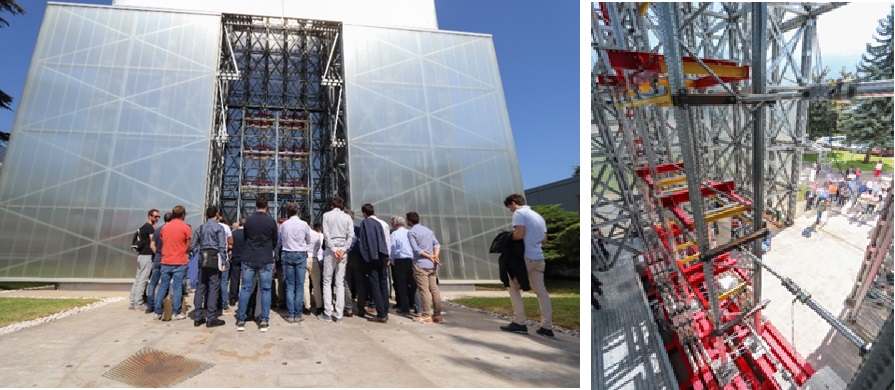

Nella giornata del 16 settembre 2019 presso la sala conferenze della ditta METALSISTEM Spa a Rovereto (TN), si è tenuta la prima edizione del corso di formazione: “Uso della sperimentazione a supporto della progettazione strutturale” (fig.1).

Figura 1. Una delle lezioni frontali del corso.

Il corso, organizzato con il patrocinio del Collegio dei Tecnici dell’Acciaio (CTA), dell’Associazione Tecnologi dell’Edilizia (ATE), della società ITALIA INGEGNERIA e della ditta METALSISTEM SpA, ha introdotto una forma di didattica particolarmente interessante; le lezioni teoriche-frontali sono state intervallate da prove sperimentali, in scala reale, su due differenti tipologie di strutture metalliche: una scaffalatura (altezza pari a 8,5 m) ed una serra (altezza pari a 4,0 m). I partecipanti hanno quindi potuto osservare dal vivo come opera un laboratorio altamente specializzato, capire quali operazioni eseguire per ottenere risultati accurati che garantiscano un’alta ripetibilità, e come utilizzare, a livello pratico, i risultati ottenuti.

Dopo il saluto iniziale dell’ing. Emanuele Maiorana (presidente del CTA), il dott. Mirco Briosi ha introdotto l’azienda METALSISTEM SpA, di cui è il legale rappresentante, presentando il loro settore ricerca e sviluppo. Successivamente l’ing. Lucio Gelmini (responsabile tecnico di METALSISTEM) ha introdotto la realtà di ITALIA INGEGNERIA, mostrando le peculiarità di questa nuova società. A metà mattinata, la prof. Nadia Baldassino (Università di Trento) ha tenuto la prima parte di lezione teorica, spiegando in maniera dettagliata come un ingegnere può utilizzare nella progettazione i risultati ottenuti da prove sperimentali di laboratorio, ovvero è entrata nei dettagli del “design assisted by testing”. In particolare, è stata presentata la normativa EN 1990 e la teoria dietro gli approcci probabilistici e semi-probabilistici utilizzati nella progettazione. Il suo intervento è stato seguito da quello del prof. Riccardo Zandonini (Università di Trento), che ha presentato i principali risultati ottenuti da una numerosa campagna di test su pareti e solai realizzati con profili sagomati a freddo. Questi risultati, inquadrati all’interno di un ampio progetto di ricerca, sono effettivamente serviti a creare un prodotto ora in commercio, mostrando come l’interazione ricerca-industria possa portare ottimi riscontri ad entrambe le parti.

L’ing. Arturo Di Gioia (responsabile ricerca e sviluppo METALSISTEM) ha poi introdotto la torre prova mostrandone le caratteristiche principali e spiegando la sua storia (in particolare, come è nata e come è stata progettata).

Dopo una breve introduzione degli ingg. Martina Bernardi (Università di Trento) e Marco Simoncelli (Politecnico di Milano) ed un rapido sopralluogo della torre prova, è stata eseguita la prova di pushover sulla scaffalatura metallica. In totale la prova è durata 30 minuti ed è stato raggiunto uno spostamento laterale di circa 380 mm. Mentre veniva eseguita la prova uno schermo situato all’esterno della torre, mostrava ai partecipanti la curva di capacità della struttura in tempo reale. Il prof. Claudio Bernuzzi (Politecnico di Milano) poi identificava le varie fasi della prova illustrando il comportamento della struttura (fig. 2).

Dopo la plasticizzazione dei nodi gli operatori hanno proceduto a mettere in sicurezza la struttura e così si è conclusa la prima parte della giornata.

Figura 2. Esecuzione della prova sulla scaffalatura metallica.

Il pomeriggio si è aperto con l’intervento del prof. Bernuzzi sulle principali problematiche delle scaffalature metalliche in campo sismico e non. Si è evidenziato, in particolare, quali aspetti delle normative non sono assolutamente in linea con il reale comportamento di queste strutture composte principalmente da profili mono-simmetrici in parete sottile. Si è rimarcata l’assenza di riferimenti al riguardo degli effetti legati alla torsione non-uniforme, come il bimomento e l’ingobbamento.

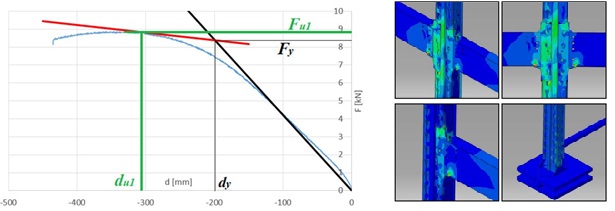

L’ing. Simoncelli ha in seguito mostrato l’elaborazione della prova di pushover eseguita nella mattinata, mostrando tra le altre cose, il calcolo del fattore di struttura q (sottolineando che esso dipende non solo dal tipo di prova ma anche dal metodo utilizzato nel calcolarlo), il calcolo della performance sismica attraverso il metodo N2, il calcolo dei drift di interpiano e la corretta elaborazione numerica dei risultati attraverso software evoluti quali: software con elementi beam a 7 gradi di libertà (gdl) e software con elementi di tipo shell/solidi (fig. 3).

Figura 3. Curva di capacità e dettagli modello con elementi finiti.

Si è poi introdotta la struttura agricola (fig. 4) oggetto della seconda prova. La struttura agricola è stata presentata dall’ing. Bernardi e la prova è stata eseguita con la stessa modalità operativa della precedente.

Figura 4. Struttura agricola in acciaio.

La giornata si è conclusa con una accesa tavola rotonda, nella quale sono emerse sostanzialmente le seguenti domande: le scaffalature metalliche sono classificate come opere civili o industriali? A cosa serve nella pratica identificare il fattore di struttura di una determinata configurazione geometrica se poi esso non è estendibile ad altre? Quali sono i futuri sviluppi normativi per queste strutture?

Al corso hanno partecipato ingegneri provenienti da differenti parti di Italia: i commenti e le valutazioni ricevute lasciano intendere che è stato un corso molto apprezzato.

A cura di Marco Simoncelli, Politecnico di Milano, Dipartimento ABC